“涛哥”者,本名王涛,字翊凡,实非须眉,乃内蒙一位奇女子也。“翊凡”二字,如古松立崖,自带三分凌云气,是个评分极高的男性化名字,倒与她“涛哥”的称谓暗合。这绰号取得贴切,因其为人处世,确有几分古道热肠的哥们义气,而“翊凡”之名,仿佛预示着她不甘凡俗、意欲辅翼众人的内在格局。

初次闻其名,是在海口。新经济发展课题组初立,事顺人爽,人称“熊大”的仁兄拉我去品尝乡村土猪火锅,言道“内蒙涛哥请客”。我脑海立时浮现一粗犷豪迈的北地汉子形象。及至相见,方知大谬:眼前人眉清目秀,一张瓜子脸,未语先带三分笑。我玩笑道:“原以为是位关西大汉,没想到竟是翊凡女士。”她闻言爽朗一笑:“翊凡字是自己取的,希盼展翅高飞,不拘一格嘛!”更奇的是,席间一众男士,竟无一人能抢得过她买单。她那股由“翊凡”之名透出的担当与豪爽,颇有“此地是我罩,单必须我买”的气概,让你觉得争抢反倒是种生分。酒桌上,她更是巾帼不让须眉,白酒啤酒,来者不拒。劝酒词一套一套,劝我多饮几杯时,她玉手一挥,朗声道:“神州行,我看行!”其口才远比长相更“好看”,直灌得我酒酣耳热,眼前景物都生出重影来。前几日贪杯冰啤,肠胃闹了几日革命,痛定思痛,暗下决心日后定要收敛,毕竟年岁不饶人。这教训,多半也得记在“涛哥”那让人难以抗拒的热情之下。

这般豪侠女子,却有一桩“软肋”——下厨。看她舞弄锅铲,堪称一场行为艺术。母亲是持家好手,精于算计且做得一手好菜,可惜此等天赋半点未遗传于她。曾见她切一截苦瓜,刀起刀落,全无章法,真是“初一一下,十五一下”,切出的片厚薄悬殊,能逼死强迫症。偏她还信心满满,一边手忙脚乱一边宽慰你:“你坐着,我会做!”那情状,引人发噱,却也憨直得可爱。我常想,或许她那份“翊凡”的劲头,都用在人情世故的广阔天地了,厨房这方寸之地,反倒成了她难得“平凡”甚至笨拙的所在。

涛哥在家排行老二,亦是老幺,上有兄长。其兄生前常以此为傲,几杯酒下肚,必拍着胸脯炫耀:“我妹翊凡,那是相当有钱,这条街都是她的!”这话虽带醉意,却无半分虚夸子弟“喝酒前我是内蒙的,喝酒后内蒙是我的”那般狂妄——谁不知内蒙辽阔,从东到西,一辈子也未必走得完。只可惜,兄长英年早逝,或应了“七不害人,八不害人,酒能害人”的老话,唯留一双聪明儿女,今夏儿子高分踏入高等学府,算是莫大慰藉。

涛哥至孝,每年入冬前,必早早将二老从北国寒凉接至海南暖冬,心思细密。去年因订票稍晚几日,老人抵琼时已略感凉意,她便常挂嘴边,懊悔不已。今年学乖了,刚过九月,就已为双亲备好国庆中秋后的南飞机票,这份体贴与周全,恰如其字“翊凡”中那份对凡俗生活的切实护佑。

近些年,涛哥身上又添几分静气。她潜心佛道,上月自驾西藏,每至寺庙,必为一大串朋友名录祈福。名单长长,全凭心记,非记性佳,实是心中有朋友,有哥们。这或许正是“翊凡”的另一面——辅翼之心,及于众生。归来后,人也似乎更“佛系”了些,言谈间常参详“人性”,处理棘手事愈发圆融老练。她常忧我心太善,易吃亏,恰如一位台湾张姐所言。但她又会转圜道:“吃亏是福”,一句话,便宽解了我的耿耿于怀。这份通透,怕是修行所得,也让“翊凡”二字更显厚重。

如今,涛哥将名字里的那股“辅翼”之志,全然投注教育,专事七至十六岁孩童的“道恩教育”。她极认同其理念,非为应试,重在启智塑人。眼见一个个顽童经她调理,变得乖巧明理,学业做人皆有进益,她便极有成就感。她常感叹,当下年轻人多有“两不三无”(不婚、不育、无车贷、无房贷、无后代)之态,孩童愈发珍贵。“量不行,咱就求质,”她爽朗一笑,眼中闪着“翊凡”之光,“一个顶俩!”这话由她说出,便觉分外有底气。这已不仅是哥们义气,更是一种沉甸甸的、面向未来的担当。

这便是王涛,字翊凡,我们口中的“涛哥”。她的生命,如同其名其字,既有“涛”的奔放豪迈,亦有“翊凡”的担当与超越,一位集豪气、赤诚、慧心与几分可爱笨拙于一身的奇女子。

车票散记

文/余求宝

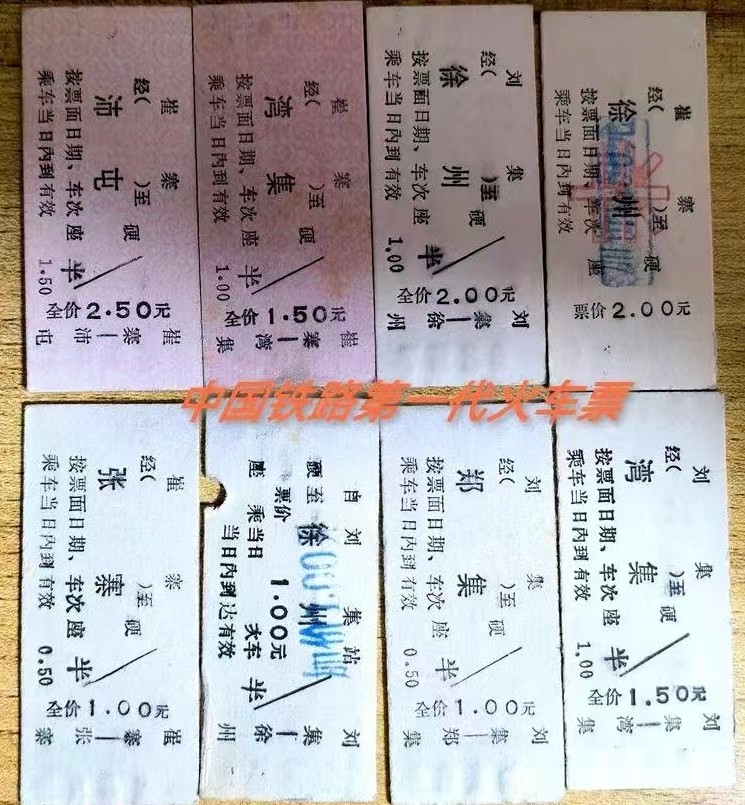

整理书柜时,又从旧牛皮纸信封里倒出那七百二十七张车票。它们哗啦散在桌上,像一捧秋叶,带着时光晒干后的脆响。今年再也收不到这样的车票了——硬质小卡,蓝底或红底,铅字印着站名与日期,边缘有整齐的齿孔。它们曾是我丈量山河的尺牍,如今成了被时代轻轻合上的纸页。

拾起最上面一张,是去年此时的K528次,从杭州到上海。票面已泛黄,墨迹也有些晕开。那是个薄雾的清晨,我坐在靠窗位置,看窗外水田、民居与连绵的茶山如卷轴般展开。邻座是位回乡探亲的老先生,我们共用小桌板,他泡了浓茶,茶香混着车厢特有的铁锈与皮革气味,絮絮说着他年轻时跑供销,绿皮车要晃荡一天才能到的路程,现在一小时便到了。“快是快了,”他摩挲着温热的茶杯,“就是这票,越来越没个形制了。”

这不禁让我想起更早的岁月。记得少年时,有一次从咸宁独自乘慢车去铁山姑妈家。车行中途,一摸口袋,车票不知何时丢失了。那时心里怕极了,生怕列车员查票,只好忐忑不安地提前在一个不知名的小站下了车。月台上空无一人,我举目无亲,望着陌生的站牌惶然无措,最后竟懵懂地沿着冰凉的铁轨朝前走。也不知走了多久,是一位好心的守车员发现了我,把我带上了货车最后一节摇晃的守车。那守车员话不多,递给我一个馒头,一路将我护送到了铁山站,亲手交给了站上的警察。那时的火车慢,人情却那么暖,那时的好心人真多!

说起慢,记忆便如潮水般涌来。一九八四年夏季,我从武汉出发,辗转前往云南楚雄,那真是一段漫长的旅程,足足用了两天一夜。印象最深的是,在昆明站台上买了一整株青绿色的香蕉带上车,那时还硬邦邦的不能吃。可火车晃晃悠悠,穿过贵州,进入湖南,过了怀化,气候愈发温润,那株香蕉竟在不经意间熟透了,金黄诱人。一行人拼命吃也吃不及,最后大多只好惋惜地扔下了车。那时的车票,纸质薄软,一路上被查票员的手捻摩了无数次,到站时几乎烂成了软塌塌的一片。而今,乘坐高铁,从武汉出发,到周边省会往往不过几个小时的功夫,窗外风景还来不及细看,便已换了人间。

我懂他的意思。这硬质车票,像一枚枚微型勋章,记录着出发与抵达。每一张都对应着一段具体的时空,一个特定的座位。检票员用夹子在上面“咔哒”一声留下一个小口,那是旅程被官方认证的印记。我习惯在背面用铅笔写下简短的缘由:“赴京学术研讨,秋雨。”“携女归宁,母病愈。”或是仅仅记下当时的心境:“晨光甚好,读《资本论》十页。”这些票根,于是不再仅是凭证,而成了私人化的叙事载体,是七百二十七次奔波的注脚。

几十年来,正是这铿锵的铁轨,这往复的列车,承载着我的求知、工作与探亲,带我踏遍了祖国的山山水水,领略了北国的雄浑、南疆的秀美、东岳的巍峨、西漠的苍茫。

七百二十七张,铺开来,几乎能拼出一幅简略的华夏交通图。它们大多集中在这十几年,正是中国铁路脱胎换骨,步履不停的年月。早年的票,站名多是“北京”、“上海”、“广州”这样的大枢纽;后来的,则出现了许多诗意的、陌生的名字:“婺源”、“腾冲”、“阿勒泰”。铁路的毛细血管,延伸到了国土更细微的角落。车速也在票面背后无声地彰显:从“K”字头到“T”再到“Z”,最后是占据主流的“G”和“D”。时间一格一格缩短,窗外的风景却愈发清晰、饱满。我曾在一个午后,乘高铁从华北平原驰向江南水乡,看窗外景致从苍茫辽阔,渐次过渡为小桥流水,数小时历遍北地南疆,那种时空被高度压缩的魔幻感,是任何史诗都难以描绘的壮阔。没有纸质车票了。如今出行,只需一枚二维码,手机轻扫,闸机应声而开。便捷,毋庸置疑。进站的速度快了,人与人的摩擦少了,这是时代的进步,是科技赋予生活的优雅。只是,当我看到年轻的旅客们神色从容地举起手机,如持一道光符穿过闸机,奔向各自的目的地时,我偶尔会想起那个需要小心翼翼保管车票的年代。那种实体的、可触摸的凭据,连同它代表的某种对旅程的郑重其事,以及守车员带来的馒头香、那株催熟于旅途的香蕉的甜腻,似乎也一同隐入了历史的帷幕之后。

但我并无多少伤感。因为我深知,变化的只是载体,不变的,是那条被车轮反复摩挲、愈发锃亮的钢轨,以及钢轨之上,永不停歇的对远方的向往,和流淌在旅途中的那份人间温情。车票会消失,但风景不会,人情依旧。窗外的稻田、山峦、江河、城镇,以及每扇车窗后鲜活的人生故事,依旧在铁轨的两端生生不息地流淌。

我将这七百二十七张车票重新归拢,用橡皮筋轻轻束好。它们是我个人的、微型的铁路编年史,是一个时代的温暖化石。而新的故事,正随着下一列复兴号的启动,在无纸化的行程中,被无数人继续书写。那书写的方式变了,但笔触,依旧饱蘸着对这个流动的、行进中的中国最深沉的爱。铁路的风景,在心里,在路上,从未落幕。(特为中国铁路”我的铁路风景”征文而作。余求宝)

(新媒体责编:wa123)

声明:

1、凡本网注明“人民交通杂志”/人民交通网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。

2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008

人民交通24小时值班手机:17801261553 商务合作:010-67683008转602

Copyright 人民交通杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 百度统计 地址:北京市丰台区南三环东路6号A座四层

增值电信业务经营许可证号:京B2-20201704 本刊法律顾问:北京京师(兰州)律师事务所 李大伟

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号